我的村莊我做主——黎光社區(qū)保護(hù)地

發(fā)布日期:2020-11-16

圖1:黎光社區(qū)保護(hù)地的自然景觀。三江并流地區(qū)獨(dú)特的氣候和自然地理環(huán)境孕育了世界上獨(dú)一無二的生物多樣性和自然文化景觀,黎光社區(qū)保護(hù)地就是其中的一個縮影,這里的高山上有云南松、云杉、冷杉、鐵杉、云南紅豆杉等針葉樹種,青岡、黃背櫟等許多闊葉樹種,還有豐富的高山杜鵑、蘭科植物,是滇金絲猴、亞洲黑熊、獼猴、白腹錦雞和野豬等野生動物的家園。

“我們”自己的保護(hù)地

云南麗江的黎光社區(qū)保護(hù)地,位于三江并流世界自然遺產(chǎn)地內(nèi)。2020年8月,黎光村獲得了聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署-世界保護(hù)監(jiān)測中心(UNEP-WCMC)正式頒發(fā)的證書,成為國內(nèi)第一個通過了同行評審并在其“全球社區(qū)保護(hù)地注冊系統(tǒng)”內(nèi)注冊的社區(qū)保護(hù)地。這不僅是黎光村12個村民小組366戶1375村民對未來的一個鄭重承諾,也是其過去幾年守護(hù)這片自然家園成果的良好證明。

圖2:在頒證儀式上,村民們從聯(lián)合國官員手中接過了證書,來自高校和NGO的專家朋友們都來一起見證了這一時刻。

說起同行評審,這還是近兩年才提出的要求,所有在UNEP-WCMC新注冊的社區(qū)保護(hù)地,除滿足程序和資料等要求外,還須由所在國的社區(qū)保護(hù)地同行們審議通過才行,對于如何審議,目前還沒有固定的標(biāo)準(zhǔn)。因為恰好在新要求出臺后提交了申請,黎光就成了“第一個吃螃蟹”的社區(qū)保護(hù)地。

圖3:黎光社區(qū)保護(hù)地,總面積約77平方公里,約占整個村行政面積的52%,包括了村里所有的生態(tài)公益林及15萬畝的黎光河流域自然保護(hù)地。

因此,黎光村民與周邊社區(qū)村民開會商量,認(rèn)為既然是社區(qū)保護(hù)地,評定指標(biāo)應(yīng)該以村民的認(rèn)知和傳統(tǒng)習(xí)慣為主,之后經(jīng)過多次村民會議并與國際社區(qū)保護(hù)地聯(lián)盟(ICCA consortium)中國專家組共同討論、制定了評審流程和指標(biāo)。2018年3月,黎光村社區(qū)保護(hù)地同行評審會在黎光村舉行,云南周邊的社區(qū)保護(hù)地代表、以及來自內(nèi)蒙古、貴州等地的社區(qū)保護(hù)地代表和相關(guān)專家作為評委,在評審過程中社區(qū)代表的打分占70%,專家占30%。國際社區(qū)保護(hù)地聯(lián)盟東亞地區(qū)協(xié)調(diào)員、同樣也來自原住民社區(qū)的Hugu先生認(rèn)為本次同行評審的重點(diǎn)在于:“如何對社區(qū)保護(hù)地進(jìn)行自我定義和自我詮釋,然后進(jìn)行自我落實。”

黎光村民在兩天的評審(詳見:三江并流可持續(xù)發(fā)展項目——黎光社區(qū)成功舉辦社區(qū)保護(hù)地(ICCA)同行評審會)過程中,通過向評審團(tuán)講解傈僳族的傳統(tǒng)習(xí)俗、帶領(lǐng)人員實地考察訪談、現(xiàn)場答辯討論等方式,從自身的生計、信仰、文化、自然、治理等多維度,充分展示了他們心目中的社區(qū)保護(hù)地及這些年的管理成效。

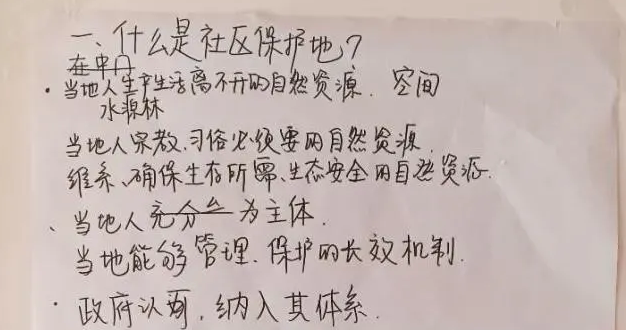

圖4:在同行評審過程中,參會者對“什么是社區(qū)保護(hù)地”的部分討論結(jié)果。是否以社區(qū)原住民為主體,有沒有可持續(xù)的治理機(jī)制,是否保護(hù)了文化多樣性和生物多樣性,大家對這些衡量指標(biāo)頗有共識。

“傳統(tǒng)”與“現(xiàn)代”的碰撞

村民之所以要以注冊社區(qū)保護(hù)地的形式來爭取外部的認(rèn)可,其實都源自內(nèi)外部環(huán)境、生計和文化上面臨的壓力與挑戰(zhàn)。黎光的傈僳族先民其實已在滇西北這片土地上狩獵、耕作、繁衍生息了數(shù)百年,形成了自己獨(dú)特的山地文化、經(jīng)濟(jì)和社會系統(tǒng)。這種系統(tǒng)的典型特征就是:人口規(guī)模小,居住分散、人與人之間關(guān)系比較緊密和平等;農(nóng)林產(chǎn)品多樣化程度高,但生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)出低;對自然的依賴程度高。

雨季的大量降水被茂密的森林涵蓄在山體中,之后緩慢釋放出來,成為村民飲用、灌溉的主要水源;森林底層的山積土被人們收集用作肥料或調(diào)節(jié)農(nóng)田的土壤;針葉林的針葉(俗稱“松毛”)可用來清理和溫暖豬圈,之后通過漚肥轉(zhuǎn)化為肥料;當(dāng)?shù)刎S富的草藥資源可用來治愈不同的疾病;森林不僅提供建筑用材、食材(如花椒、核桃),其中的蟲草、草烏、龍膽草、羊肚菌都是村民的收入來源。

圖5:村里的養(yǎng)蜂場。村民養(yǎng)蜂已有較長的歷史。現(xiàn)在,玉米、土豆、蔬菜是主要的糧食作物,村民近幾年還種植白蕓豆作為當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)的經(jīng)濟(jì)作物。

村民相信萬物有靈,山、水、林、地各有神靈管束擁有,福禍災(zāi)運(yùn)也各有神靈主宰定奪,通靈的巫師可以驅(qū)邪祈福、治病免災(zāi)。這些對自然的敬畏和信仰,如今可以從村民的姓氏,如熊、雀、蜂、魚、喬(蕎麥)、唐(糖),里看到些端倪,現(xiàn)在也仍有村民砍完樹后放塊石頭壓在樹樁上面的做法,意在告訴山神:這樹是石頭壓斷的。

村民也積累并發(fā)展出了與自然相處的智慧,以保證自然資源的可持續(xù)利用。例如,住在河邊的社區(qū),保留著關(guān)于水和相關(guān)作物的知識。村民保護(hù)泉眼,會在特定時間去泉水邊聚會,采集泉水做飯吃,以祈福一年不生病(具體可了解傈僳族有趣的立夏“臭水節(jié)”);在山區(qū)養(yǎng)蜂的村民對蜜蜂有自己的理解;年長者會根據(jù)青蛙的叫聲判斷種植玉米的最佳時節(jié);村莊的老獵人能通過腳印等痕跡識別動物及其習(xí)性。還有一些智慧則體現(xiàn)在僳僳族的傳統(tǒng)歌舞音樂、手工藝、風(fēng)俗習(xí)慣及諺語中。

不過,最近的幾十年,在外部的市場、消費(fèi)主義文化、扶貧和新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)林政策等的影響下,黎光村民與自然之間的關(guān)系也開始發(fā)生劇烈的轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)信仰和文化往往被視為迷信;林權(quán)改革則將過去各村民小組集體管理的林地劃給農(nóng)戶承包經(jīng)營,分散獨(dú)立經(jīng)營的林業(yè)和土地制度瓦解了過去的集體治理模式,在生態(tài)公益林政策之前就出現(xiàn)了亂砍濫伐以及毀林開荒等無序利用森林資源的現(xiàn)象。在生產(chǎn)生活方式和基層管理制度改變后,傳統(tǒng)治理模式逐漸式微,村莊也難以應(yīng)對內(nèi)外部的各種挑戰(zhàn),水資源開始出現(xiàn)短缺、野生動物減少、滑坡與泥石流等地質(zhì)災(zāi)害與環(huán)境問題也隨之出現(xiàn)。

圖6:潺潺流過整個村莊的黎明河。在這個山地溪流生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)生活著一種瀕危的經(jīng)濟(jì)魚類——硬刺松潘裸鯉,當(dāng)?shù)胤Q為“竹根魚”,由于炸魚、毒魚和過度捕撈曾一度銷聲匿跡。

“村寨銀行”帶動的公共治理

2015年,麗江健康與環(huán)境研究中心(以下簡稱中心)在黎光村民的邀請下,與村民一起開展社區(qū)可持續(xù)發(fā)展項目,其中開展最多的為“村寨銀行與生態(tài)保護(hù)聯(lián)動項目”。這是一個以經(jīng)濟(jì)互助為載體,融環(huán)境保護(hù)與社會團(tuán)結(jié)功能于一體,提升社區(qū)內(nèi)生動力和整體治理能力的綜合性項目。每個想要建立村寨銀行的村民小組,都要通過村民集體會議制定本村的環(huán)境保護(hù)條例(包括河流水源、森林、動物、社區(qū)垃圾等)和村寨銀行的管理制度(包括村民自己出資多少錢、管理小組成員、利息、抵押物等),每一項內(nèi)容都須經(jīng)過所有村民討論、認(rèn)可,最后簽字按手印以示承諾。這些制度因為是大家集體討論制定出來,因此,都很符合各村民小組居住分散、自然資源特點(diǎn)不同的現(xiàn)狀。

“村寨銀行”的資金由村民出資和公益資金按1:1的比例組合而成,因考慮到自身還款能力不足,村民在申請項目資金時往往較為謹(jǐn)慎,黎光村民借款普遍為6000元,作為資本用于致富有些不足,但正好滿足村民簡單再生產(chǎn)資金短缺的問題,由于項目不限制資金的用途,不少資金在村民手中相互借用,起到了應(yīng)急和互幫互助的作用。每年的還借款活動讓全體村民聚集在一起,共同監(jiān)督資金的輪轉(zhuǎn),同時探討環(huán)境保護(hù)和村中公共事務(wù),隨著時間推移,項目成了社區(qū)公共討論的載體,大家討論的公共事務(wù)也從項目本身而擴(kuò)展到紅白喜事、義務(wù)出工等生產(chǎn)生活的其他方面。

圖7:村民在村寨銀行的借款單上摁手印。不僅僅是借貸款,摁手印還運(yùn)用在會議紀(jì)要、承諾書、項目方案、甚至社區(qū)保護(hù)地的同行評審中。這個小小的動作,激發(fā)的是村民的公共治理意識,培養(yǎng)了他們的契約精神和公共精神。

中心每年會向社區(qū)公布當(dāng)年的資金預(yù)算用來支持當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展,并召開項目申報會讓各村民小組公開申請項目資金。各村民小組根據(jù)自身的想法,討論社區(qū)希望開展的項目,并由村民代表在項目申報會上逐一介紹,至于打分的評委,大多都是前來申請項目的村民代表,還有來自其他村子的村民“專家”占一票,中心雖然是最大的出資人但也只占其中一票。社區(qū)提出的項目通常比較注重整體的發(fā)展,既關(guān)注環(huán)境保護(hù),也關(guān)注生計發(fā)展。

圖8:項目申報會。之前黎光村的老百姓都把自家垃圾直接投入河中流到下游,雖然對本村的環(huán)境并沒有什么不好的影響,但是大家還是集體討論決定不再這么做,成功申請了項目建立多個垃圾焚燒房,嚴(yán)格執(zhí)行垃圾分類,并制定了不同的社區(qū)公共衛(wèi)生管理制度。

此外,12個村民小組選舉他們各自的代表,組成社區(qū)保護(hù)地管理委員會,每年召開兩次會議,協(xié)調(diào)各村民小組之間的公共事務(wù)。在項目過程中,村民優(yōu)先制定公共資源的使用制度,漸漸看到治理的效果顯著,又開始向村民個人權(quán)利和責(zé)任延伸,這樣,公權(quán)力和個人權(quán)利之間不斷的博弈、妥協(xié),促進(jìn)了社區(qū)自我治理的完善與持續(xù)。一個鮮明的例子是:代不啟村民小組緊靠原始森林,有特別好的樹木,其他組的村民經(jīng)常向他們組要樹蓋房子。過去,代不啟小組的村民礙于都是親戚、熟人,也不好拒絕大家。開展項目之后,通過制定了環(huán)境保護(hù)的村規(guī)民約,再有人到小組要樹木,村民就有了一個充分的理由說:“我們制定了村規(guī)民約,砍樹要經(jīng)過全村的同意,并不是我不想給你,但大家肯定不讓我借樹。”之后,就再沒人管代不啟組要樹,組內(nèi)山頭的林子就保護(hù)好了。

這幾年以來,沖突事件的處理,也推動了村民開展集體保護(hù)行動,并不斷完善社區(qū)保護(hù)地的管理。其中最典型的案例是2017年4月30日發(fā)生在黎光村河上組的釣魚事件(具體過程見建立了社區(qū)保護(hù)地制度,魚豈能亂釣?)。這個村民小組在2015年6月24日啟動村寨銀行與生態(tài)保護(hù)聯(lián)動項目時,全體村民討論通過了社區(qū)保護(hù)地的管理制度,將本組的山林、河流及魚類保護(hù)了起來,根據(jù)此制度,任何人不得在本村河流內(nèi)從事捕魚、電魚、毒魚等相關(guān)活動,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對本村人罰款3800元,外村人罰款3800至5000元,并沒收工具,且不得在河邊亂扔垃圾。河上組在大橋邊及河流沿線設(shè)立了大小五塊警示牌,以告知外來人員。經(jīng)過兩年的保護(hù),本已不見蹤跡的“竹根魚”又再次出現(xiàn)且數(shù)量越來越多。2017年4月,外村的村支書和兩位中學(xué)老師卻在流域保護(hù)地里釣魚,引發(fā)了一場不小的“地震”,最終結(jié)果是村民為自己的地盤做了主,罰了違規(guī)者的款。但最可貴的還是,村民在這事件中表現(xiàn)出來的集體精神與契約精神,而且之后的集體討論與反思,還進(jìn)一步完善了管理措施,增強(qiáng)了保護(hù)地的影響力。

挑戰(zhàn)與愿景

黎光村位于海拔較高的老君山之中,交通不便,社區(qū)對外部資源和信息的獲取都有一定的難度,社區(qū)整體的教育水平偏低,加之山地傳統(tǒng)的多樣化的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)或家庭經(jīng)營往往難以適應(yīng)市場化的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模化的需求,在保護(hù)的同時實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然面臨挑戰(zhàn)。老君山地區(qū)的旅游業(yè)的發(fā)展和城市生活也吸引著年輕的一代,年輕勞動力的流失趨勢已逐漸顯現(xiàn),從而給公共治理的代際傳承和社區(qū)未來的發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。

此外,當(dāng)更強(qiáng)勢的外部力量和資金進(jìn)入社區(qū)時,一定程度上會對現(xiàn)有的集體治理秩序帶來沖擊。“扶貧”和新農(nóng)村建設(shè)的資金無論從體量還是影響上都更劇烈,政府的行政力量往往自上而下對社區(qū)事務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理,并主導(dǎo)某一項產(chǎn)業(yè)來推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展,然而這種管理往往比較粗放。即使精準(zhǔn)扶貧政策越發(fā)側(cè)重農(nóng)村的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,但仍在實施時面臨資源分配不均、脫離市場、信息滯后等問題。社區(qū)內(nèi)生的治理機(jī)制如何適應(yīng)這種變化,與行政體制、政策的順暢對接和補(bǔ)充,同時還能保留、延續(xù)甚至強(qiáng)化內(nèi)生可持續(xù)發(fā)展的力量,是政府、社區(qū)和NGO都要面臨的共同挑戰(zhàn)。

黎光社區(qū)保護(hù)地是中國山地生態(tài)和經(jīng)濟(jì)體系的一個縮影。雖然,人與自然、人與社會的關(guān)系也在不斷流動和變化中,但向往更美好的生活,留住美麗的自然環(huán)境,延續(xù)多樣的文化仍是人們永恒的追求。

編寫:董亦非、張穎溢

本文圖片全部來自麗江健康與環(huán)境研究中心

編寫者感想_亦非:

在這個案例中,我了解到一個相對封閉的傳統(tǒng)山地社區(qū)如何在內(nèi)外壓力下,借助外部的力量,進(jìn)行自我治理的變革推動社區(qū)發(fā)展的故事。

黎光的傈僳族與自然緊密的聯(lián)系形成了獨(dú)特的山地農(nóng)業(yè)文化,例如豐富且小規(guī)模的生計、人與人之間緊密和平等的關(guān)系、對自然的崇拜讓人映像深刻。然而當(dāng)傳統(tǒng)慣例無法應(yīng)對市場、政策變化帶來的挑戰(zhàn)時,外部機(jī)構(gòu)適時引入的“村寨銀行”這一經(jīng)濟(jì)手段,逐漸促使社區(qū)重新組織起來,并依托習(xí)慣和地域特點(diǎn)建立對公共事務(wù)的治理機(jī)制、建立社區(qū)保護(hù)地制度,傳統(tǒng)智慧的延續(xù)、治理機(jī)制的重建、共識推動保護(hù)行動是這個社區(qū)保護(hù)地發(fā)展的密碼。